介護の仕事は、高齢者が相手で大変ではあるけれど、とてもやりがいのある仕事です。

そんな介護の世界で頑張っている方の中には、リーダー職・管理職を目標にされて働いている方も多いことと思います。

ただ、勘違いしてる人が多いのですが、部下に指示を出してスタッフを動かし、高い給与を貰うのがリーダーの仕事ではありません。

理想の介護職のリーダー像として求められることは何なのでしょうか?

気になる給与面でのメリットや、チームケアを円滑に行うためにはどうすればいいのか?についてもご紹介させていただきます。

スポンサーリンク

【介護リーダーの役割】チームの方針を定め、統一した支援を行う

介護業界には様々な経歴を持った職員がいます。

介護業界には様々な経歴を持った職員がいます。

福祉系の大学を卒業して、新卒の時点から介護福祉士の資格をもつ職員もいれば、異業種から転職してきた中高年の職員もいます。

また、福祉分野の仕事は女性が働いている割合が高く、産休・育休や、その後の短時間勤務などが整備されており、勤務時間や休日など働き方も様々。

ですが、時間ごとにするべき仕事内容に違いはあっても、基本的には介護スタッフ全員がご利用者の生活全般を支える仕事をしているのには違いがありません。

介護の現場には様々なタイプの人が働いており、介護に対する考え方も必然的に違ってくるので、モチベーションの上げ方やケアの方針に注意する必要があります。

ここで問題となるのが、「チームとしての方針をどのようにして決めるか?」です。

例えば、食事の支援方法一つとっても、一人ひとり考え方が異なる場合があります。

例えば

- 「自分で食べる」ことを優先して時間をかけてあげたいと思う人

- 「食事量を確保すること」が重要だから時間をかけずに介助すべきと思う人

これらの主張は、どちらが正しく、どちらが間違ってるとは言い切れませんが、このような「正解がない課題」と日々向き合うのが介護の仕事。

ですが、明確な答えが無いから、どっちでも良いよという訳ではありません。

例えば、移乗方法などでチームとしての方針が定まっていなくバラバラだと、統一した支援ができなくなってしまい、事故やトラブルの元となってしまう恐れがあります。

このような課題に立ち向かうためにも、リーダー職員はチームメンバー一人ひとりの考え方をしっかりと把握していく必要があります。

【介護リーダーの資質】日頃から職員の考え方や思いを受け止める力量と配慮が重要

1人ひとりの考え方を把握しておくのは、仕事上の課題解決だけでなく、職員のストレス解消にも大いに役立ちます。

1人ひとりの考え方を把握しておくのは、仕事上の課題解決だけでなく、職員のストレス解消にも大いに役立ちます。

例えば、熱意があって残業も気にしない職員からすれば、定時で帰りたがる職員のことを不満に思ったり、少し物足りなく感じるかもしれません。

また、定時で帰りたい職員の立場からだと、「やる気があるのはいいけれど、巻き込まないで欲しい」と考えていることでしょう。

このように色々な意見が混在しているので、介護職のリーダーは、それぞれのワークライフバランスを把握・考慮して、気持ちよく仕事をしてもらえるように配慮することも、リーダーに求められる資質の一つだと考えられます。

「上手くできないもどかしさ」も、時間の経過と共に→「上手くいかないから辞めたい」になってしまうかもしれません。

このような事態を防ぐためにも、日頃から職員の思いを受け止められるように、意識して臨む必要があります。

介護職のリーダーになるには?必要な条件とは?

一般的に介護職のリーダーという立場であれば、部下の職員を10人くらい持つ立場となり、ユニット型の老健・特養やグループホームなどにお勤めの場合であれば、ユニットの単位でリーダー職員が配置されているケースも多いですね。

一般的に介護職のリーダーという立場であれば、部下の職員を10人くらい持つ立場となり、ユニット型の老健・特養やグループホームなどにお勤めの場合であれば、ユニットの単位でリーダー職員が配置されているケースも多いですね。

リーダーになる必要条件に関しては、具体的に明記している求人や施設などはありませんが、リーダーに抜擢されるのは主に「介護福祉士の有資格者」です。

つまり、介護リーダーとして抜擢されるには介護福祉士を取得していることが前提となるのが一般的なのです。

介護リーダーの手当。給料・年収やキャリアに与えるメリット

介護のリーダー職が、給与に与えるメリットについてですが、金額で言うとそれほど大きいものではありません。

介護のリーダー職が、給与に与えるメリットについてですが、金額で言うとそれほど大きいものではありません。

手当に関しては、月額で5,000~10,000円程度。

手当の金額だけ見ると、それほど魅力がある職務とは言えないかもしれませんが、リーダーになれば自分のカラーを出したチームケアができるメリットがあります。

自分のカラーを出せるようになれば、自ずとやりがいを見い出しやすくなりますし、自分の仕事に責任感と自信を持てるようになるので、引き受ける価値は十分あると思います。

また、リーダー職のその先には、管理職や施設のトップという位置も見えてくるので、そのためのステップアップと考えて挑戦するのもいいかもしれません。

サブリーダーがいるなら役割分担もチームケアには大切

サブリーダーが配置されている施設であれば、スタッフの悩みの「聞き役」は、ぜひ分担していきましょう。

人は誰でも相性があり、リーダーとなら話しやすいという人もいれば、リーダーは苦手だけどサブリーダーには話がしやすいという人もいるなど、話しやすい人というのが一人ひとり違います。

場合によっては、リーダーもサブリーダーもどちらも苦手という人もいるかもしれませんが、サブリーダーを配置し、2人でしっかりと情報共有していけば、2馬力でチームをまとめられるようになりますし、スタッフの話を聞く時間も2倍確保することができます。

サブリーダーが配置されているなら、リーダーと連携して、円滑なチームケアを行えるような環境作りが大切です。

ただ、注意点としては、中にはサブリーダーの方が仕事ができるケースもあるかもしれませんが、チームとしての最終的な意思決定は、みんなの意見を集約した上で、リーダーであるあなたが決断し、責任を持って実行しましょう。

決断するというのもリーダーの重要な役目です。

チャレンジした結果が思うようなものでなかったとしても、状況をうやむやにせず、しっかり振り返りを行って、修正や違うアプローチに進みましょう。

介護職のリーダーの最も重要な役割は「望まれない離職者を出さない」チームマネジメント

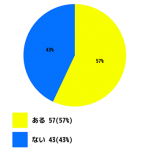

介護施設における介護職員の離職率は、年々減少傾向にはあるものの、H24年度の調査では「17.7%」と、そこまで低い数値ではありません。

参考資料:第2回社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 平成26年11月18日

これは、介護職員が10人いれば、その内の約2人は1年後には退職していなくなってしまう計算で、職場の労働環境が悪く、職員の離職が重なれば、人手不足によるハードワークが、更なる離職者を生んでしまうという悪循環に陥ってしまう可能性もあるのです。

離職する人が多い業界なので、リーダーに求められる絶対条件は、何よりも「望まれない離職者を出さない」チームマネジメントができるか?ということです。

もちろん、結婚や進学など、その職員が自分自身の将来設計の中で決断した退職であれば、快く送り出してあげる心持ちが必要ですが、「仕事が辛いから」「仕事が上手くいかないから」「○○さんとはやっていけないから」といった、後ろ向きの理由での退職の関しては、全力で食い止めなければなりません。

ですが、現状は人手不足の施設が多く、全てのスタッフのケアができていないところも少なくありません。

最初に感じた小さな不満は、やがて抑えられないほどに肥大化し、最終的に辞める職員が続出してしまうのです。

つまり、「辞めたいです」と言われてから、慌てて話を聞くリーダーではダメなのです。

日頃から一人ひとりと向き合った上でチームの結束力を高めていけば、「辞めない職場づくり」は決してできないことではありません。

人にはそれぞれ役割があります、特に介護職の場合はチームケアが重要になるので、同じ職場で働く方の結束力が大切になります。

最初から全てが上手くいくことはありません。

日々、試行錯誤しながら、みんなから頼られるリーダーになれたら嬉しいですね。

check→介護職のリーダーの求人探しはこちらで検索

スポンサーリンク